皆さんの努力の甲斐あって,畠島ではいろいろと珍しい生物が採れました

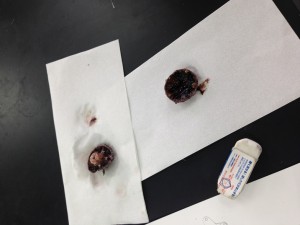

ギンカクラゲ.

これで一個体かと思いきやなんと群体性のヒドロクラゲで,

真ん中の気胞体と呼ばれる部分に多数のポリプがぶら下っているのだそうです.

ちょっとボロボロになってしまっていますが,よくこんな小さなものを見つけましたね

甲殻類に挟まれて窮屈そうなカツオノエボシ.

触手が未熟なの失くしたのか,ほとんど気胞体の部分(烏帽子)しか残っていませんね.

猛毒のクラゲなので,触手には触れないよう注意

ガンガゼの撮影会.

畠島の次はウニの発生実習です

さすがのムラサキウニさんもそろそろ生殖時期が終わりかけ.

ということで,ツマジロナガウニさんの出番です

阪大の鈴木さんによる精子混入実験.

受精膜が上がるのを観察してもらいます.

未受精卵の表面に精子が到達すると,原形質膜と卵膜の間に空間(囲卵腔)ができ,

原形質膜の内側にある表層粒が爆発的に膨張し,

その内部にあった受精膜形成物質が囲卵腔に流れ込んで,

卵膜に内側から作用し,物理的にも化学的にも強固な受精膜が形成されるという仕組みです.

ウニの精子を求める長蛇の列.

かつてこれほど(以下略

実習課題は山積みです

お次はウニの解剖実習.まずトゲを鋏やピンセットで取り除いた後,

歯ブラシで丁寧に表皮を磨いてやります.

あまり知られていませんが,ウニやヒトデを含む棘皮動物は,

体の外側が必ず薄い皮でおおわれています.

そういう意味では,実は厳密にいうとウニのトゲなどは外骨格にも見えますが,

内骨格であるともいえるのです.

生物学辞典などを見ても,その辺りの決着は実はついていないそうです.

丁寧に計測中.

そして,ヤスリで赤道面を削って,横方向に開いてやると,

体内の構造がよく見えます.

時間がないときは鋏などで一気に割ってしまいますが,

ウニの内臓は殻の内部に裏打ちされているので,

それだと内臓を傷つける恐れがあります.

実はヤスリで外側から削ってやるのが,最もダメージが少なく内部形態を観察できる方法なのです.

続く.