阪大臨海実習もいよいよ佳境に突入

後半は生理学・発生学実習.担当ボスの西田先生です.

ホヤを主な材料としておられる,発生学の大御所です.

ウェブページはコチラ↓

http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/nishida/index-j.html

この実習では,

「フナムシの行動」

「ウニの受精におけるpHの影響」

「巻貝の出殼反応」

という三つのテーマから班でそれぞれ1つを選び,

二日間にかけて実験を行ってもらいます.

簡単な目的や実験手法だけはテキストに明示していますが,

そのあとは実験から得られた結果を考察し,仮説を立て,

それをまた実験で検証していく...

というサイクルを,自分自身で行ってもらい,

科学的検証法を体得してもらうのが目的です.

フナムシ班の実験材料収集.

これからフナムシを獲りまくるのだ

やや潮が高いが頑張れ

ちなみに,網だけでなくホウキもフナムシ採集のための立派な武器です.

岩の隙間に潜むフナムシをこのホウキでサッと払い,

下に構えたバケツに落とすという戦法です.

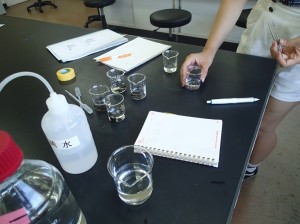

こちらは巻貝の出殼反応実験.

まずは様々なイオン組成の水溶液を用意し...

あらかじめ採集しておいた巻貝を浸し,

どのような反応をするかを観察します.

大きく分けて,殻からでる,殻の中に引っ込む,とかいった反応がありますが,

このような結果を水溶液の組成,実際の生態をあわせて考察し,

彼らが自然状況下でどのような塩に反応しているのかを調べます.

巻貝を大量に使うため,場合によっては追加採集も行わなくてはなりません

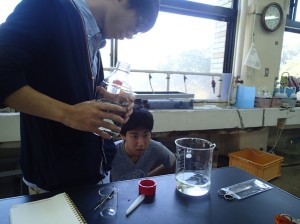

こちらはウニの受精をpHの関係を調べる実験.

新調したpHメーターが活躍中

様々なpHの水溶液を作るのはそれほど難しくないのですが,

このように受精に用いる配偶子を何度もウニから得なければならず,

作業量が多くなる実験です.

こちらは,阪大留学生の実習でも行っていたフナムシ用の迷路作りですね.

結果を元に新たな実験系を自分でデザインするため,

多様な形の迷路が作られます

学生の工夫が見られるので,この迷路をみるだけでもなかなか楽しめます.

さて,いよいよ研究成果の発表会です

まずは発表順決め

ジャンケン,

ホイ!

順番が決まったようです

さあ,いよいよ今年最後の大学実習の発表会が行なわれますよ