2014年9月16日~21日にかけて,

大阪大学インターナショナルカレッジの臨海実習が開催されました

全世界津々浦々から,7カ国(教員含む)の人々が集まりました.

実習一日目は単なペーパーテストからスタートです.

代表的な動物門の,現在の大系統の記述テストです

これをすらすら書いていく学生さん(一回生)たち.

暗記だとしても天晴です.

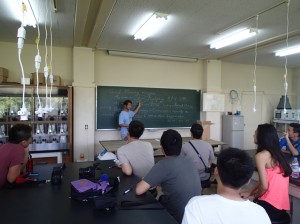

そして久保田先生の磯観察講義開始

もう何度もこの講義を担当されているそうで,英語の授業もお手のものです.

大変勉強になります.

北浜で磯観察の図.やや波が高かったのですが,

その甲斐あって漂着物がいろいろと流れ着いていました.

久保田先生もご満悦のご様子

しかし,潮も高かった

いつもは番所崎を簡単に一周できるのですが,

「こりゃ全然だめだ」

ということで,普段はあまり来ない実験所の北東部に来てみました.

教員のHenrich先生が潜る

この実習では皆潜りまくります

採集物の解説.教員のUeda-Sarson先生(右側手前)も興味津々です.

お次は標本での動物の説明.

我々が整理した標本が活用されています

実は去年,標本瓶が劣化により危険な状態であることが判明したのがこの実習の時でした,

今年の冬に整備を行いました.

水族館で,動物の系統関係の説明.

いつもながら良くできた系統樹です.

実習を通して動物のグループごとに班分けがされ,

最後に分類群ごとに研究発表を行ってもらいます.

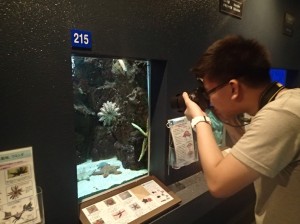

白浜水族館には多種多様な海産無脊椎動物が飼育展示されていますので,

皆,自分の担当の分類群を一生懸命勉強していました.

オニヒトデを撮影するタイ出身のPasin君.

実は彼は棘皮動物グループ(私が指導担当)の一員です.

インターナショナルな実習の幕開けです