去年の話になりますが,

理学部の秋の交流会でボーリングをしました.

運よく実力以上のスコアが叩き出された結果,

何と三位に

商品はこちら.なんとイオンの商品券3000円分

素晴らしい太っ腹!なんという僥倖

思わぬご褒美でした.

プロフィール オカニシマサノリ

棘皮動物研究集会,研究の部が終わった後は勿論懇親の部です.

東工大名誉教授の本川先生のご発声で乾杯

研究の部参加者の9割8部が懇親の部に参加

大学生協で豪華な料理を拵えてもらいました

こちらは水戸らしく,納豆の包み揚げです

今回の集会では,茨城大学の学生(右手前2人)にお手伝いしてもらいました.

昆虫の研究室の学生さんですが,とても献身的に手伝って下さり,本当に助かりました.

感謝!

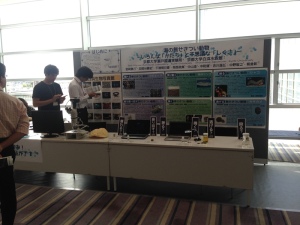

棘皮動物研究集会ではポスター発表も行われます.

毎回研究集会に参加されている方々から,初の参加者まで,

ざっくばらんにお話できるのが当研究集会の良いところです.

そんなこんなで無事に発表の部が終了

向かう先は勿論...

かねてから宣伝しておりました通り,

去年の12月5日に,茨城大学にて棘皮動物研究集会を開催しました.

受付の様子.全国津々浦々,総勢40名を超える研究者が集まりました.

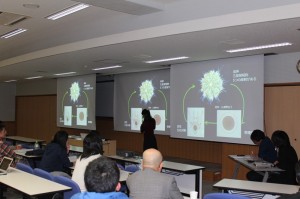

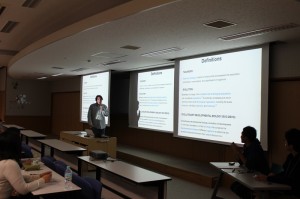

口頭発表会場のインタビュースタジオです.

非常に立派な設備を使わせてもらえました.

ウミユリの発表を皮切りに,

ウニ,

ヒトデ,

そしてクモヒトデなどの発表が行われました.

たまたま日本に来ていた海外研究者の発表も行われました.

せっかくなので,彼にも座長をお願いしました

次回の国際棘皮会議は,なんと日本(名古屋大学)で2018年に開催の予定です

その開催に向けての話題提供の様子です.

盛り上げていまいりましょう!

2016年になって一週間が過ぎてしまいました.

相変わらず更新遅延癖が抜けませんね.

2015年は本当にいろんな事がありました.

何といっても10月に茨城に移ったことが大イベントでした.

その後にもタイサンプリングやら研究集会やらありましたが,

いずれもとても楽しく終えることができました.

今年はいろいろと溜めていた課題を一気に吐き出す年にしたいと思います.

頑張ります!

このところ研究集会があったり,学生実験があったりでやや忙しく

なかなかブログが更新できなかったのですが,

なんだかたくさんの方が閲覧してくださっているようで,

申し訳ないと思うと共に,やっぱりちょっとうれしいです.

備忘録と生存報告を兼ねて,

少しずつでも更新していきたいと思います.

まずはもう一カ月も前の話ですが,タイの調査のお話です.

プーケット本当で泊まったホテルの目の前の海岸.

なかなか潮が引いて良さそうじゃないですか.

出向かずにいられないのが海洋生物研究者の悲しい性.

死サンゴと細砂...イイ...

ハボウキ?タイラギ?こんな干出するところに見られるとは.

まだら模様がカッコいいホシムシ.

人差し指位の長さでした.

棘皮を求めて彷徨うMr. Arai.

なれど探し当てられず.

岸壁にはオハグロガキでしょうか?

何処にでもいますね.

イボタマキビ?イボがずいぶんはっきりしています.

に記事が載りました.12/1付です.

私の研究の事を記事にしてもらっています.

↑画像をクリックすれば,記事に飛びます.

完全にろくろをまわしてますね.いやあ,やっちゃいますよ.このポーズ.

この記事を見て,少しでも系統分類に興味を持つ人が出てきてくれればなあと思います.

今回の標本作成の作業風景.

部屋内のユニットバスルームが一番明るくて,

床が一段下がっていて作業がしやすいので拠点としています.

ダイビングで獲ってきたクモヒトデが,

ビニールパックに分けられています.

こちらが撮影システム.本当はシャーレの下に空間を作るのがいいのです.

専用の台を,現在作成中.

麻酔中のクモヒトデ.

こっちは撮影が終わったクモヒトデ.

アルコールに浸して固定中.

このように各種の大きさのビニールパック(ユニパックと呼んでいます)を用意し,

アルコールごと封入しておしまい

お疲れ様でした

ラチャ最後の夜は,豪勢な夕食でした.

水槽から好きな海産物をチョイス.まずはタイワンガザミです.

目の前で量り売り

フエフキダイ(多分)もいっちゃいましょう

数十分後にはこのような姿に

ディープフライされたフエフキダイのあんかけ.

こちらも同じような味付けのカニ.

タイを堪能しました.

第十二回棘皮動物研究集会を,

茨城大学水戸キャンパスで開催いたします

瀬戸臨海の千徳博士に,ポスターのデザインをお願いしたところ,

予想をはるかに超える出来のポスターが仕上がりました.

水戸黄門の印籠をイメージしたそうです.

脱帽のクオリティですね.

詳細は以下の通りです.

「第十二回棘皮動物研究集会」

日時:平成27年12月5日(土)13時

場所:茨城大学理学部K棟1階

インタビュースタジオ

棘皮動物の分類,生態,発生,化石,水産に関する様々な話題を提供を予定しています.

当日参加自由です.お申込みは私まで

水戸でお会いいたしましょう!

カメラショックの興奮冷めやらぬ休憩の最中.

ん?

んん?

あ!トカゲがいます!しかもデカい

これは撮るしかないでしょー

なるべくギリギリまで...

近づいて...

おあ!

逃げてしまいました...

岩の隙間から覗く横顔を激写.

南国を感じた一幕でした.

順調に進んでいたかに見えたタイサンプリングですが,実は身の毛のよだつ事件がありました.

今回の水中カメラは,同行された今原先生にお貸しいただいたのですが,

お借りして一本目のダイブで浮上する際にふと手元を確認すると,

なんとカメラがない.

ストラップはつけていたのに,どうして!!??

船でカメラをなくした旨を伝えて,総出で詮索.

しかし海底10数 mにあると思われるカメラを見つけられるはずもなく...

あー,もうこりゃダメだ,Amazonで水中カメラセットを検索しなくては...と思っていたところ,

何とインストラクターのジャーさんが発見してくれたのでした

浮上する直前のポイントに落ちていたとのこと.

地獄に仏とはこのことでした.ああーーー良かった!

ということで,次回の潜水からは自身への結束をより頑強にして潜水に臨み,

失くすことはありませんでしたとさ.

カメラをなくした(かもしれない)ショックで,当時の写真は一枚もありません.

今原先生,こんな私に引き続きカメラをお貸しいただき,ありがとうございました.

そして,ご心配をおかけいたしました...

ラチャヤイ島周辺でのダイブ時には,青サンゴの群落地がありました.

この隙間に時折クモヒトデが隠れているのですが...これが採れない

いろいろ棲みかを考えているんだなあと感心しました.

隠れているといえばこれ.

二枚貝がサンゴに潜り込んでいます.子供のころに着底してそのままなんだと思いますが,

何故ポリプに幼生が排除されないのか不思議です.

岩の隙間に謎の縞々模様.

引きずり出してみると,ウミヘビ!ではなく,オオイカリナマコでした.

かなりデカい.2 m位はあったのでは.

何もないような砂地ですが...

ミニ火山みたいのがちらほら.

噴火口にあたる部分は,固着性のゴカイ等の巣穴の入り口ですね.

時折レアなヤツがいるらしいのですが・

岩に張り付いたカイメン.

を引き裂いてみると,中からクモヒトデがうにょうにょ出てきました.

探すところを探すといるものです.

まだまだタイの海の生き物をご紹介しますよ.

岩肌...ではなく,画面真ん中あたりにヒドロ虫が固着しています.

ボネリムシの吻.ユムシの仲間で,この類は顕著な性的二型を示すらしく,

これはメスの長ーく伸びた吻の先っぽです.2叉分岐しています.

よーく見ると,口が上側に反り返って,いわゆるスプーン状になっているのがわかります.

やたら腕が分岐しているウミユリ.

これで一個体だと思うのですが,あまりに堂々としているのでパシャリしました.

これはコシダカウニ...かな?

周りに海草の屑を付けています.

ボートの係留ブイは,たくさんの魚のよりどころとなっています.

特に稚魚にとっては非常に貴重な隠れ家です.

魚だけでなく,フジツボなどの固着生物も生活基盤ともなっています.

よーく見ると,ミョウガガイの仲間がくっついているのがわかりますでしょうか.

調査用具のご紹介.

水中はもちろん陸上と勝手が違うので,

携行品にんもいろいろ工夫が必要です.

こちらが基本装備の網.

普通はユニパックやサンプル瓶などに生物をいれ,この網に入れて持ち帰ります.

この網は,ゴム紐などで体のどこかに結束しておきます.

でないと絶対になくします.

プラスチック板です.

これに耐水紙を挟むのではなく,この板に直接鉛筆で情報を書き込みます.

いろいろ試しましたが,これが一番いいですね.

この他,ピンセットやハサミなども紐や帯などを使って体に固定します.

実は今回の調査ではこれを怠ったために,

あるとんでもない事件を起こしてしまいました...

そしてダイバーの必需品,ダイビングコンピューター.

水深や潜水時間はもちろん,安全停止の時間や,アラーム機能も完備しています.

昔は高価だったらしいのですが,

最近では,いいものが随分安く手に入るようになりました.

潜水直後の調査チーム.

あらゆるベントスを発見してやりましょう

ヤギの林.ピピ島の水深7 m位だったでしょうか.

これよりも少し深くなると,もう乱立状態は解消されていました.

リュウキュウナガウニでしょうか.

アンダマンでみられるウニは,このタイプばかりだったように思います.

イソギンチャクの中にクマノミが.

このクマノミはなかなか負けん気が強くて,

何十倍も体が大きい私に対しても威嚇してきました.

テーブルサンゴ.

でっかいですねえ.この隙間にたくさん生物がすんでいるはずですが,

サンゴはいろんな意味で破壊が難しいので,ある意味最強の隠れ家かもしれません.

せっかく水中写真をたくさん撮ったので,

しばらく紹介してみたいと思います.

イボウミウシの仲間.

なんだか思い出したようにポツポツ出てくるんですよね.

巨大なヤギ.実に立派ですね.

まさに身の丈ほどありました.

マンジュウヒトデ.水深3 m位の岩肌にくっついていました.

コイツをひっくり返すと...

口からチビクモヒトデがわさわさ離れて?いるようでした.

ひょっとして捕食されているのでしょうか?

名前は可愛いんですが,意外に凶悪なヒトデなのかもしれません.

今回ピピ島の潜水ポイントを案内してくださった,タイチームのジャーさん.

我々調査の様子をじっと見守っております.

そろそろ浮上,という頃合いになり,

なにやら細長い物体を持ち出しました.

フーっと排気を入れると...

膨らんで浮具になって浮上していくではありませんか

これで,あらかじめ船に我々の浮上ポイントを伝えて,

近くまで迎えに来てもらうというシステムです.

便利なものがあるものですねえ.

水中写真の続きです.

一つのヤギに,三個体のウミシダが絡んでいます.

資源不足でしょうか.

ナンヨウキサンゴ?でしょうか.

潮通しがよいのかもしれません.

サンゴの根元のカイメンも気になります.

ヘルメットイシの類のサンゴです.ちょうど二つに分裂したばかりでしょうか.

いかにもこれから再生するぜ!といった心意気を勝手に感じました.

岩肌に小さな単体サンゴを発見.

デカいトサカの群体です.私の上半身位はありました.

シャコガイがカイメンに覆われたのでしょうか.

なんだかハロウィーンを思い起こさせる色あいと形です.

最後にトサカの写真です.

同じ個体を,フラッシュつきで撮るとこんなに色あいが違います.

光の減衰を感じますねえ.

今回は,今原先生に水中カメラを貸していただきました

ありがとうございます

初水中カメラを携えてのダイビングに,心が躍ります.

潜水ポイントでは,ガンガゼの群れがお出迎え.どこに行っても群生しているんですねえ.

イソバナの類でしょうか.この写真からはわかりにくいかもしれませんが,

ポリプが良く触手を伸ばしているため,軸の周りがフサフサしています.

この海域では,ウミシダがヤギに絡んでいるのをよく見かけました.

もはやウミユリの風格.

カイメン.このような杯状の種がたくさんみられるのですが,

杯の底の方に溜まっている砂などは,いつ,どのように排出されるのでしょうか.

ヤギ調査に勤しむ今原先生のご様子.

一回のダイブではとても見切れない数のヤギがいたそうです.

調査二日目はさらに揺れました.

ほうほうの体でたどり着いたDok Mai島.

ここで私はある悲劇に遭遇しかけるのですが...それはまたの機会に.

この日のお昼も船上でお弁当.

(多分)パット・タイと呼ばれるタイ風焼きそばです.

センレックという平たい面が美味しいです.

船上でふるまわれたジュース.

こ,こんな蛍光色!!??と思ったらそれはペットボトルの色で,

中身は無色透明のサイダーでした.美味しかったです.

というわけでサラバ離島!翌日からは滞在しているラチャヤイ島で調査です.

島での移動は,主にトラックかこのサイドカーでした.

人生初サイドカーがまさかの海外とは

夜は近くのレストランで一杯.

通算すると常連といってもいいくらい来ています(島に他にあまり店がない).

ピピ島にボートで向かう船内.

前日よりもさらに揺れが予想されたので,

タンクなどの荷物はしっかりと固定します.

船内の様子表した1カット.

風の強さが伝わりますでしょうか.

揺られる事1時間半ほど,目的のPhi Phi Lay島に到着です.

やけに切り立った変な地形の島でした.

ここで二本ダイブしましたが,その様子はまた今度.

船上では持参したお弁当を食べます.

山盛りチャーハンです

ダイブで疲れた体にしみわたりました...

ということで,一日目の調査終了

さらばピピ島!

タイに到着して一夜明け,さっそく調査初日です.

去年もお世話になったトラックに荷物(+自分たち)を積み込んで出発です.

タイチームの一人,Seさん.

毎年調査を手伝ってくれて,今年で四年目です.

いつも本当にありがとうございます.

去年とは反対側のビーチから船に乗ります.

なんか簡易船着場があります

これは便利!でもフロート式なので,

高い波が来ると足場がうねります.

プーケットから乗ってきたボートに荷物を積み込んで出発

最初の目的地はピピ島です.

今回の調査でお世話になった宿.

周りをちょっとしたジャングルに囲まれております.

おや,軒先に何かが落ちています.

...ヤシの実のようです.

あの高さから...これは死者が出るというのも納得ですね.

タイにサンプリングに来ています.

去年もお世話になったチームと,今年もラチャ島に行きます.

日本チームとタイチームの荷物.

運ぶのも一苦労です.

今年も,この観光ボートで乗り合いか...と思いきや.

貸し切りのボートで渡島できました

(でも小さい分,こっちの方が揺れました)

ということで,滞りなくラチャ島に到着.

懐かしい看板です.

ひとまず無事調査地に着けたということで,まずはビアーで乾杯でしょう

そして駆けつけのタイカレー.

これがまあ辛旨いこと...

タイ調査の始まりを実感しました.

同じ階の遠藤先生に本をもらいました.

日本海洋産プランクトン検索図鑑

図書館で廃棄されようとしているところを救出したらしいのですが,

いかんせん先生のご専門は植物なので,どうしようかと思っていたところ,

私に目が留まったそうです.

瀬戸臨海の実習室にも置いてあるこの本.

プランクトン検索の最終兵器ともいうべき代物ですが,

結構なお値段だったりするんですよ.

これでプランクトンの同定もできる

...かな?

遠藤先生,本当に本当にありがとうございました!

ちなみに,実は隣のキャンベル生物学も,

生物科学科で余ったものをお借りしております.

大学のメインキャンパスだと,こういう思わぬ僥倖に巡り合えますね

というところに行ってきました.

こちらはそのシンボルタワーです.

これが駅近くにあるから驚きですねえ.

今月末から,ここでルドルフとイッパイアッテナの演劇をやるそうです.

https://arttowermito.or.jp/theatre/theatre02.html?id=697

子供のころに教育番組で見たのを思い出します.

今月末からタイに出張です

全てが終わった後,動物学ひろばお疲れ様の打ち上げを開催しました.

楽しくも何気にハードな三日間.本当にお疲れ様でした.

ノドグロ,ハタハタなど,たくさんの美味しいものを頂いたのですが,

新潟と言えば...

米!(美味しそうに撮れてなくてごめんなさい)

やはりこれですよね.あえて白米を注文し,

お魚などと合わせたのですが,その美味しいこと...

まさしく〆にふさわしいお食事となりました.

ありがとう新潟!

動物学ひろばは盛況でした.

なんと,シンポジウムの演者を務めてくださった,

鳥取県立博物館の徳田さんがお手伝いしてくださいました.

さすが学芸員,子供の扱いが超上手です

実に見習いたいものです.

さて,そんなこんなで無事に動物学ひろばも終了しました.

と同時に,今年の動物学会も閉幕です.

毎回色々な刺激がもらえる動物学会.

今年も英気を養いました.

2015年度も後半に入りますが,心機一転頑張ります

こちらは学会場近くの展望台からの眺め.

やっつけな写真になってしまいましたが,

この三日間ですっかり新潟の街を楽しんでしまいました.

動物学会最終日は,動物学ひろばが開催されます.

ですので,その前日は準備です

ご覧くださいこの厳選された写真達を.

白浜のガイドブックを作るために撮りためたのです.

ほとんどは瀬戸拠点PDの河村さんの作品です.生物に対する愛があふれています.

立派なブースが完成しました

今回も,ポスターなど全てのデザインは千徳博士が手掛けています.

本当に魅せるデザインづくりが上手ですね.

さて,お客さんは来てくれるのでしょうか??

実は10/1をもって,茨城大学の助教に着任いたしました.

来年度いっぱいまでという任期付きですが,

与えられた期間で成果が出せるよう,精一杯頑張ります.

オフィスに運び込まれた荷物達.

荷ほどきとセットアップが大変でしたが,

今は仕事ができる環境が出来上がってきたところです.

こちらは白浜の景色(実験所ではないのですが).

3年半,本当にお世話になりました.

白浜で得た経験を,今後は茨城大学での教育と研究に活かしていきます.

生物を分けると世界が分かる ー分類すると見えてくる、生物進化と地球の変遷ー

講談社ブルーバックス

新種の発見

ー見つけ、名づけ、系統づける動物分類学ー

中公新書 2589

深海生物テヅルモヅルの謎を追え!

系統分類から進化を探る

東海大学出版会

フィールドの生物学シリーズ 第20巻

これらのリンク先のページには系統解析に関する記事が,上から新しい順に並べられています.古い順にみる場合は,ページの一番下からご覧ください.

・2020/10/28 論文が出版されました!

Okanishi, M.*, Fujii, T. (2020)

“A new record of brittle star Ophiopsila cf. polyacantha (Echinodermata: Ophiuroidea) from Southwestern Japan, with notes on its bioluminescence”.

Species Diversity. 25(2): 283—294.

・論文が出版されました!

Okanishi, M.*, Kohtsuka, H., Fujita, T. (2020)

“A taxonomic review of the genus Astrocladus (Echinodermata, Ophiuroidea, Euryalida, Gorgonocephalidae) from Japanese coastal waters”.

PeerJ. 8: e9636 (42 pp.)

・論文が出版されました!

Oikawa, S*. Matsui, Y., Oguro, M., Okanishi, M., Tanabe, R., Tanaka, T., Togashi, A. Itagaki, T. (2020)

“Species-specific nitrogen resorption proficiency in legumes and nonlegumes”.

Journal of Plant Research. 133(5): 639—648.

・論文が出版されました!

Okanishi, M.*, Mah, C., L. (2020)

“Overlooked biodiversity from museum collections: Four new species and one new genus of Ophiuroidea (Echinodermata) from Antarctica and adjacent regions with notes on multi-armed ophiuroids”.

Marine Biodiversity. 50: 64 (26 pp. )

・論文が出版されました!

Okanishi, M., Kato, M., Watanabe, H., Chong, C. and Fujita, T. (2020)

“Large populations of two new species of Ophiambix (Echinodermata, Ophiuroidea) discovered on Japanese hot vents and cold seeps”.

Raffles Bulletin of Zoology. 68: 196—213.

・論文が出版されました!

木村妙子他…(著者24人中9番目) (2019)

「紀伊水道南方海域および熊野灘の深海底生動物相」.

三重大学大学院生物資源研究科紀要. 45: 11—50.

・論文が出版されました!

木村妙子他…(著者25人中10番目) (2019)

「紀伊水道南方海域および熊野灘の深海底生動物相(第2報)」.

平成30年度三重大学フィールド研究・技術年報. 17: 1—29.

・論文が出版されました!

Hayashi, R. & Okanishi, M. (2019)

“The widely occurring brittlestar Ophiactis savignyi (Amphilepidida: Ophiactidae) as an epibiont on loggerhead sea turtle, Caretta caretta”.

Zootaxa. 4695: 497—500.

・論文が出版されました!

Okanishi, M., Ishida, Y. & Mistui, S. (2019)

“Fossil gorgonocephalid basket stars (Echinodermata: Ophiuroidea: Euryalida) from the Middle Pleistocene of Japan; the first record from the Indo Pacific region”.

Paleontological Research. 23: 179—185.

・論文が出版されました!

Okanishi, M., Oba, Y. & Fujita, Y. (2019)

“Brittle stars from a submarine cave of Christmas Island, northwestern Australia, with description of a new species <i>Ophiopsila xmasilluminans</i> (Echinodermata: Ophiuroidea) and notes on its behavior”.

Raffles Bulletin of Zoology. 67: 421—439.

・2019/3/27: 論文が出版されました!

Okanishi, M & Fujita, T (2018) “A comprehensive taxonomic list of brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) from submarine caves of the Ryukyu Islands, southwestern Japan, with a description of a rare species, Dougaloplus echinatus (Amphiuridae)”. Zootaxa. 4571(1): 73—98.

・2018/6/21: 論文が出版されました!

Okanishi, M & Fujita, T (2018) “A new species of Ophioconis (Echinodermata: Ophiuroidea) from a submarine cave at Shimoji Island, Miyako Island Group, southwestern Japan”. Proceedings of the Biological Society of Washington. 131: 163—174.

・2018/4/6: 論文が出版されました!

Okanishi, M & Fujita, T (2018) “Description of a New Subfamily, Astrocloninae (Ophiuroidea: Euryalida: Gorgonocephalidae), Based on Molecular Phylogeny and Morphological Observations”. Zoological Science. 35(2): 179—187.

・2018/4/5: 論文が出版されました!

Okanishi, M, et al. (2018) “A new cryptic species of Asteronyx Müller and Troschel, 1842 (Echinodermata: Ophiuroidea), based on molecular phylogeny and morphology, from off Pacific Coast of Japan”. Zoologischer Anzeiger. 274: 14—33.

・2018/3/9: 論文が出版されました!

Okanishi M, Fujita, T. (2018) “A taxonomic review of the genus Astrodendrum (Echinodermata, Ophiuroidea, Euryalida, Gorgonocephalidae) with description of a new species from Japan”. Zootaxa. 4392(2): 289-310.

・2018/3/8: 論文が出版されました!

Baker, AN, Okanishi M, Pawson, DL. (2018) “Euryalid brittle stars from the International Indian Ocean Expedition 1963–64

(Echinodermata: Ophiuroidea: Euryalida)”. Zootaxa. 4392(1): 1-27.

・2018/1/31: 論文が出版されました!

Okanishi M, Fujita, Y. (2018) “First finding of anchialine and submarine cave dwelling brittle stars from the Pacific Ocean, with descriptions of new species of Ophiolepis and Ophiozonella (Echinodermata: Ophiuroidea: Amphilepidida)”. Zootaxa. 4377: 1-20.

・2017/12/23: リバネス 「サイエンスキャッスル関西大会」にて講演を行ってきました!

・2017/11/20-22: 第14回JAMBIO 沿岸生物合同調査@千葉県館山に参加してきました!

・2017/11/4: 平成29年度自然史学会連合公開講座「海の今昔を深~~く探る.」にて講演を行ってきました!

・2017/9/21: 日本動物学会 第88回富山大会@富山県民会館にて口頭発表を行ってきました!

・2017/6/4: 日本動物分類学会 第53回大会@海洋研究開発機構にて口頭発表を行ってきました!

・2017/3/28: 論文が出版されました!

Okanishi M, Fujita T, Maekawa Y, and Sasaki, T. (2017) “Non-destructive morphological observations of the fleshy brittle star, Asteronyx loveni using micro-computed tomography (Echinodermata, Ophiuroidea, Euryalida)”. Zookeys. 663: 1-19.

・2017/2/7: 論文が出版されました!

Okanishi M.(2017)

“A taxonomic review of the genus Astrohelix Döderlein, 1930 including the

synonymy of the subgenus Asteroporpa (Astromoana) Baker, 1980 to Astrohelix”

Zootaxa. 4227 (4): 543-553.

・2016/12/5: 論文が出版されました!

Okanishi M., Sentoku, A, Fujimoto, S, Jimi, N, Nakayama, R, Yamana, Y, Yamauchi, H, Tanaka, H, Kato, T, Kashio, S, Uyeno, D, Yamamoto, K, Miyazaki, K and Asakura, A. (2016)

“Marine benthic community in Shirahama, southwestern Kii Peninsula, central Japan”

Publications of the Seto Marine Biological Laboratory. 44: 7-52.

・2016/12/1: 論文(著書)が出版されました!

Okanishi M. (2016)

“Ophiuroidea (Echinodermata): Systematics and Japanese Fauna”

In: Masaharu Motokawa and Hiroshi Kajihara (eds.) Species Diversity of Animals in Japan.

Springer Japan, Tokyo, Japan, pp. 657—678.

・2016/11/18: 日本動物分類学会 第87回沖縄大会と,第22回国際動物学会議の合同大会にてシンポジウムを企画し,講演・ポスター発表を行ってきました!

・2016/6/12: 日本動物分類学会 第52回大会@札幌にて口頭発表を行ってきました!

・2016/5/18: 読売新聞に記事が掲載されました!

・2016/1/29: マイナビニュースに記事が掲載されました!

・2015/12/5: 第12回棘皮動物研究集会が開催されました!

・2015/12/1: マイナビニュースに記事が掲載されました!

・2015/10/30-11/6: タイ・プーケットで調査を行ってきました!

・2015/10/1茨城大学理学部生物科学コースに所属が移りました!

・2015/9/17-19:日本動物学会 第86回 新潟大会にて招待講演と口頭発表を行ってきました!

・2015/6/13-15: 日本動物分類学会 第51回大会@広島にて口頭発表を行ってきました!

・2015/6/6: 化石研究会 第33回総会・学術大会のミニシンポジウム「深海環境と生物」にて招待講演を行ってきました!

・2014/12/7: サイエンスカフェを開催してきました!

・2014/12/6: 第11回棘皮動物研究集会に参加してきました!

・2014/11/20-25: 沖縄で調査を行ってきました!

・2014/11/02-08: タイ・プーケットで調査を行ってきました!

・2014/10/11: Smips, 研究現場の知財分科会にて招待講演を行ってきました!

・2014/9/21: 論文が出版されました!

Okanishi M., Moritaki T. and Fujita T. (2014)

“Redescription of an euryalid bittle star, Astroceras coniunctum (Echinodermata: Ophiuroidea: Euryalidae).”

Bulletin of the National Museum of Nature and Science Series A (Zoology). 40 (3): 133-139.

・2014/9/11-13: 日本動物学会 第85回 仙台大会にて口頭発表を行ってきました!

・2014/8/31: 鳥取県立博物館特別展示「胸キュン☆サンゴ展~わたしを深海(うみ)につれてって~」の特別シンポジウムにて招待講演を行ってきました!

・2014/7/20-23: 2014 European Echinoderms Colloqium(欧州棘皮動物研究会議)にて口頭発表を行ってきました!

・2014/6/28: 日本古生物学会2014年年会・総会にて口頭発表を行ってきました!

・2014/6/13: 日本動物分類学会第50回記念講演会を企画いたしました.たくさんの方にお越しいただきました.ありがとうございました!

・2014/5/29: 研究費獲得のためのクラウドファンディング”academist”でのチャレンジが終了しました!最終獲得金額は,目標金額40万円を達大きく上回る63.45万円でした!

皆さん、本当に応援ありがとうございました。

・2014/4/22-25: WESTPAC 9th International Scientific Symposiumで口頭発表を行ってきました!

過去のニュースはコチラ.

岡西政典 OKANISHI Masanori

広島修道大学 人間環境学部

〒731-0112

広島県広島市安佐南区大塚東 1-1-1

Tel: 082-830-1245

mail: mokanishi(あっと)tezuru-mozuru.com